une plume égyptienne désaliénante

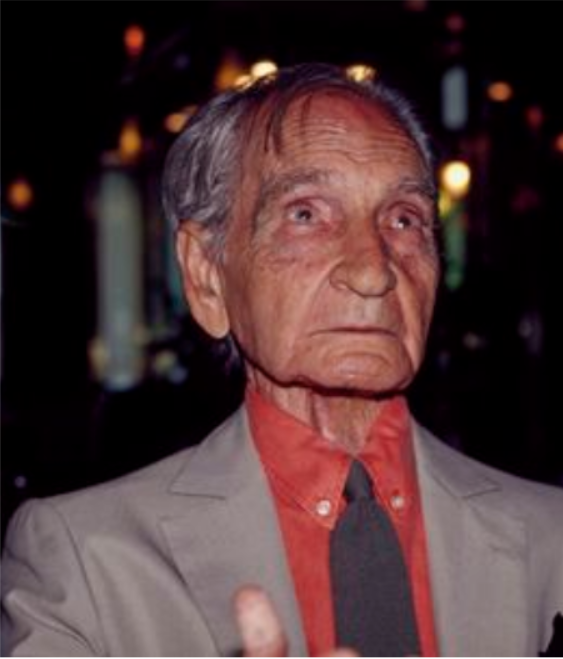

L’écrivain Albert Cossery

L’auteur des « Hommes oubliés de Dieu » s’en est allé comme un Dieu oublié des hommes. En effet, quand il s’est éteint, presque centenaire, le 22 juin 2008, à 95 ans, dans sa mythique chambre d’hôtel de Louisiane située rue de Seine, dans le 6ème arrondissement de Paris, où il y a vécu durant 60 ans, aucun homme n’était à son chevet.

Aucune famille pour accompagner sa dépouille mortelle. Pour se charger de la tâche funèbre de la levée du corps, il a fallu l’intervention du « service de la voirie des existences ». Car, en France, quand le décès intervient en dehors du domicile, c’est la police qui accomplit cette besogne mortuaire. Il est mort comme il a vécu : seul ; laissant comme unique bien, sa paresseuse et éternelle âme qui a été sa plus fidèle compagne. Cette saine âme qui a veillé sur son corps pour lui épargner les outrages du dégradant labeur salarié, les flétrissures infâmes de l’aliénation.

Une jeunesse au Caire

Surnommé le Voltaire du Nil, pour sa critique corrosive des classes possédantes, Albert Cossery, écrivain égyptien de langue française, est né le 4 novembre en 1913, au Caire, dans une famille copte de petits propriétaires terriens. Son père était grec orthodoxe et sa mère syrienne. Il suit une scolarité chez les pères jésuites et découvre la littérature classique française. Très tôt, il lit assidument les auteurs français, notamment Balzac, Baudelaire et Rimbaud. Mais aussi l’écrivain russe Dostoïevski. Grâce à ses fréquentations précoces des grands écrivains, Cossery a développé très jeune une vocation littéraire matérialisée rapidement par des écrits poétiques et romanesques d’une prodigieuse maturité. En 1935 et 1937, il séjourne brièvement à Paris.

Dès sa jeunesse, il mène une vie de dandy. En révolte contre la société écrasée par des conventions sociales étriquées, mais jamais révolutionnaire au sens marxiste du terme, il fréquente dans les années 1930, dans une Égypte en pleine ébullition politique et culturelle, la jeunesse lettrée, notamment le groupe Art et liberté.

Cossery est à classer parmi le courant de l’anarchisme libertaire, tendance individualiste. Sa conception peut être apparentée à l’anarchisme. D’aucuns l’assimile au courant nihiliste, absurde. D’autres l’accusent de cultiver une vision pessimiste, voire cynique. Au vrai, dans son œuvre profondément sociale et politique Cossery dénonce la pauvreté du peuple et fustige l’enrichissement des nantis.

C’est au cours de ces années d’apprentissage littéraire qu’il manifeste sa rébellion contre les puissants et affirme sa solidarité pour le peuple misérable. Ces premiers écrits en témoignent. De livre en livre, il poursuit inlassablement la description du petit peuple égyptien : ses héros sont les pauvres des bas-fonds du Caire, les mendiants, les va-nu-pieds, les trafiquants, les éclopés, les marginaux, les prostituées, les « rebelles caustiques », les « révolutionnaires pacifiques », en un mot « les Oubliés de Dieu ».

Les personnages de ses ouvrages ont tous existé. Les récits de ses romans et nouvelles ne constituent qu’une transposition d’une réalité observée à la loupe sociologique, de personnes disséquées au bistouri de l’analyse psychologique. Dans son roman Mendiants et Orgueilleux, le héros Gohar a pour modèle Fouad Yengen, personne ayant réellement existé.

Outre la transposition de la réalité et des personnes, Cossery se fait un honneur de transcrire la langue arabe d’Égypte, restituant fidèlement ses particularités et sonorités en français. Sa langue réaliste « fait entendre l’arabe dans le français ».

Comme le précise Cossery lui-même dans Cossery et Mitrani 1995 : « les personnages je les traduis de l’arabe. Je pense en arabe, c’est-à-dire, je donne à ma phrase un tour qui n’est pas un tour parisien ou disons, occidental. Pour les conversations et les répliques, je pense en arabe ».

Cette restitution linguistique émaille les dialogues riches en vocabulaires purement égyptiens truffés d’expressions populaires irrévérencieuses et grivoises. « Ce qui compte, c’est le contexte des œuvres, pas la langue dans laquelle on s’exprime, les livres sont traduits et tout le monde peut les lire, mon premier livre a été traduit immédiatement en anglais et en arabe. Une langue ne suffit pas à déterminer une identité littéraire. Même quand j’écrivais pour les journaux arabes, j’écrivais en français et on me traduisait, je n’ai rien publié en arabe. J’aime ciseler la langue française, mais c’est l’atmosphère égyptienne, l’arabe égyptien que je transpose, ce sont les formules, les adages, les tournures de mon pays natal que j’utilise… » (…) « je n’ai pas besoin de vivre en Égypte ou d’écrire en arabe, l’Égypte est en moi, c’est ma mémoire », a déclaré Albert Cossery. Au début des années 30, Cossery entame sa timide carrière d’écrivain. D’abord, il publie des poèmes (Morsures en 1931), ensuite des nouvelles. À la même époque, il intègre le groupe surréaliste « Art et liberté ».

En 1936, âgé de 23 ans, paraît un de ses premiers opuscules intitulé Un homme supérieur (déjà toute une philosophie affirmée par ce titre aux prétentions aristocratiques et aux accents nietzschéens assumés), publié dans une revue francophone dénommée La Semaine égyptienne (1), éditée au Caire. En 1941 paraît, toujours dans cette même revue, son premier livre (recueil de nouvelles) : Les Hommes oubliés de Dieu.

Au cours des années 1940, il publie de nombreuses nouvelles. Dès la publication de ses premiers ouvrages, les thèmes chers à Cossery sont déjà prégnants : la vie flegmatique du petit peuple du Caire, la critique corrosive des possédants, la dénonciation incisive de toutes les aliénations, la dérision, l’éloge du dénuement et de la paresse, conçus comme art de vivre. Durant la seconde guerre mondiale, il est engagé comme steward sur un navire assurant la navette entre le Caire et New York. Dans cette dernière ville, il est interné par les autorités américaines dans un camp avec d’autres personnes suspectées d’être des communistes ou des sympathisants. Il est libéré grâce à l’intervention de son ami rencontré en Égypte, l’écrivain Lawrence Durrell. Au cours de cette période, il se lie d’amitié avec Henri Curiel (ami du peuple algérien, membre puis dirigeant du Réseau Jeanson), militant communiste anticolonialiste. Grâce à lui, il publie son livre La Maison de la mort certaine.

Les livres de Cossery sont de plus de plus diffusés. Suite à l’intervention de son ami Albert Camus, un grand libraire-éditeur algérois, Edmond Charlot (2), publie les livres d’Albert Cossery (l’éditeur-libraire algérois, se souviendra plus tard de sa première rencontre avec l’écrivain Albert Cossery : « Lorsque je fis la connaissance de Cossery, sans doute fin 1945 ou début 1946 à Paris, je fus frappé par la silhouette fine, élégante, un brin nonchalante qui m’apparut en opposition avec un visage buriné à l’expression souvent moqueuse, qu’accentuait une sorte de moue soulignant la dérision des choses et des situations ». Son ami, l’écrivain américain Henry Miller, lui consacre en 1945 un article dithyrambique dans une revue new yorkaise. Encensé par la critique, Cossery devient une célébrité parmi l’intelligentsia parisienne.

1. La Semaine égyptienne, sous-titré Organe hebdomadaire illustré de la vie Artistique, Littéraire, Théâtrale, Financière et Sportive en Égypte, est un périodique francophone d’Égypte ayant paru au Caire de 1926.

2. Edmond Charlot, né le 15 février 1915 à Alger et mort le 10 avril 2004 à Béziers (France), libraire et éditeur à Alger, Paris et Pézenas. Il a publié les premiers livres d’Albert Camus et de Mouloud Feraoun (Le Fils du pauvre). Edmond Charlot et Camus ont la particularité d’avoir eu le même professeur de philosophie, Jean Grenier, qui a encouragé Camus et Mouloud Mammeri à écrire. Edmond Charlot ouvre le 3 novembre 1936 à Alger, 2 bis rue Charras (rue Hamani), à deux pas des facultés, une minuscule librairie. Tout à la fois bibliothèque de prêt, maison d’édition et galerie d’art, elle devient l’un des principaux lieux de rencontre des intellectuels d’Alger, écrivains, journalistes et peintres.

En septembre 1961 Edmond Charlot subit, comme « libéral » opposé à tous les attentats, deux plasticages attribués à l’OAS qui détruisent la quasi-totalité de ses archives, de sa correspondance et des notes de lecture de Camus.

Le dandy parisien

En 1945, Cossery s’installe à Paris. Il habite dans le quartier de Montmartre. Il s’établit à l’hôtel La Louisiane, situé dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Il y habite jusqu’à sa mort, en 2008. A la même époque, il rencontre Monique Chaumette, une comédienne connue au TNP (théâtre national populaire). Elle devient (brièvement) son épouse. Cossery mène une vie de bohème. Il fréquente le Tout-Paris littéraire et artistique : Albert Camus, Lawrence Durrell, Louis Guilloux, Henry Miller, Jean Genet, Boris Vian, Albert Giacometti, Juliette Gréco, Mouloudji, etc. Il croisait régulièrement Sartre : « On se saluait de la tête, on ne s’est jamais parlé. Il était entouré des femmes les plus laides du monde ». Alors qu’en ce temps-là, les femmes étaient si belles et intelligentes », a déclaré Albert Cossery.

Cossery mène une vie d’anachorète. Ce pharaon de la littérature a une vie réglée comme une horloge. Il a choisi de vivre modestement. Il a vécu pauvrement, mais libre. Comme un mendiant mais orgueilleux, comme le titre d’un de ses livres. Dans une de ses déclarations d’adieu, il a confié : « J’ai vécu ma vie minute par minute ». Autrement dit, sans avoir sacrifié aucune minute au capital, sans avoir cédé à aucune forme d’aliénation, ni religieuse, ni politique, ni professionnelle. De bout en bout Cossery est demeuré maître de sa destinée, ciseleur de sa vie artistiquement modelée par son esprit libre.

Saint-Germain-des-Prés était son immense royaume. Et ce noble prince de la royale littérature élit domicile dans une minuscule chambre d’hôtel, décrite par son ami Henry Miller dans son roman Tropique du Cancer. Ainsi, ce dandy du Nil, à l’allure d’un lord anglais, a vécu plus d’un demi-siècle dans le même banal hôtel du Quartier latin : La Louisiane, dans la chambre 58, situé dans une modeste rue fréquentée par les touristes. « Il portait avec une aisance incomparable un costume en lin couleur beige, une chemise de soie écrue agrémentée d’une cravate d’un rouge vif et des chaussures en peau de daim marron » (Les couleurs de l’infamie). En écrivant cette phrase, Albert Cossery trace son autoportrait. Selon de nombreux témoignages, Cossery, observant un rituel immuable, quitte sa chambre d’hôtel toujours vers 14 heures. Habillé comme un aristocrate, l’œil espiègle pour bien fertiliser sa curiosité littéraire par l’observation méticuleuse de ses congénères, il arpente souverainement les rues de Paris. « Marcher, marcher, c’est une chance de pouvoir marcher et de regarder la vie. Si j’avais un appartement et si je devais penser aux draps, je serais déjà mort », a déclaré Cossery. Toujours le refus consciencieux d’aliéner son existence aux routines bourgeoises.

Khider Mesloub